Sobre "Los sacrificios de la carne" de Jhemy Tineo Mulatillo

La primera vez que leí "Los Cachorros" pensé, por el inicio, que el autor se había equivocado. Sí, el autor, o sea, Vargas Llosa. ...

El cachorro y Los cachorros

La primera vez que leí "Los Cachorros" pensé, por el inicio, que el autor se había equivocado. Sí, el autor, o sea, Vargas Llosa. Equivocado. Entiendan: yo era chibolo y cuando eres chibolo lo sabes todo (menos que el resto de tu vida será un largo desengaño). Así que sí, yo, convencido, me decía "esto está mal". ¿Pasar de la primera persona a la tercera en un mismo párrafo? ¿Qué #$%& es esta?

Todavía llevaban pantalón corto ese año, aún no fumábamos, entre todos los deportes preferían el fútbol y estábamos aprendiendo a correr olas.

Orgulloso de mi clarividencia ¿cómo es que nadie se había dado cuenta?) seguí leyendo. Y, claro, empecé a entender el truco. La historia (la tremenda historia) de Pichula Cuéllar, a quien un perro mordelón le cambió la vida, es contada por muchos narradores que se alternan pero, básicamente, por dos: 1) El clásico sabelotodo que, desde lejos, como un dios, ve todos los ángulos de la historia 2) Un imposible narrador coral, formado por las voces de los cuatro amigos del "chanconcito (pero no sobón)" protagonista, que se van turnando con el omnisciente para contarnos los secretos a voces (y los indecibles), de la historia.

El asunto empezó en 1920. Para entonces César Vallejo, de 28 años, ya tenía cierta fama por su primer poemario. Vivía en Lima pero viajaba s...

Trilce en la prisión

El asunto empezó en 1920. Para entonces César Vallejo, de 28 años, ya tenía cierta fama por su primer poemario. Vivía en Lima pero viajaba seguido a su tierra (Santiago de Chuco) para visitar a la familia. Hacía poco que había muerto su madre y, en esta ocasión, permaneció en el pueblo más tiempo del normal. Entonces, en un confuso incidente vinculado a las luchas de poder entre autoridades locales, un hombre fue asesinado por la policía. La población protestó, pidió justicia, hubo desorden (incluyendo el incendio de unas ricas propiedades). Se abrió una investigación. Vallejo fue uno de los testigos. Pero, en un giro extraordinario (que juristas y biógrafos han demostrado fraudulento) se coló en el expediente un testimonio según el cual el muerto se había suicidado (!) y los que eran testigos fueron acusados de instigar una insurrección injustificada. Vallejo huyó. Se escondió en Trujillo pero fue capturado y encarcelado.

No fue su vida de novela lo que volvió a Ricardo Palma memorable... aunque bien podría: fue marino, naufragó dos veces y peléo en tres g...

Para leer a Palma

No fue su vida de novela lo que volvió a Ricardo Palma memorable... aunque bien podría: fue marino, naufragó dos veces y peléo en tres guerras. Estuvo en el desembarco de Guayaquil (1860), en la defensa del Callao (en 1866, en donde casi muere junto a José Gálvez), y en la defensa de Lima en Miraflores (1881). Se involucró en dos rebeliones, purgó prisión, fue perseguido y deportado... para luego volver como asesor de presidentes y embajador. Pero a Palma se le celebra por dos razones muy distintas.

Los principios

Aunque siempre hay variaciones, Palma suele arrancar sus tradiciones con una introducción en la que dialoga con el lector y adelanta algo de la historia que va a contar.

La huaca Juliana, cuya celebridad data desde la batalla de la Palma, el 5 de enero de 1855, por haber sido ella la posición más disputada, tiene su leyenda popular que hoy se me antoja referir a mis lectores. (Inicio de "El carbunclo del diablo” Tradiciones Peruanas - Quinta Serie)

Cabe indicar que el relato que seguirá al fragmento citado no tendrá ninguna relación con la batalla que se menciona. Esa es solo una de las digresiones típicas del autor, para capturar a su lector.

Luego, Palma suele presentar a su protagonista describiéndolo someramente... o con mucho detalle:

«Don Juan de Andueza era todo lo que hay que ser de tarambana y mozo tigre. Para esto de chamuscar casadas y encender doncellas no tenía coteja. Gran devoto de San Rorro, patrón de holgazanes y borrachos, vivía, como dicen los franceses, au jour le jour, y tanto se le daba de lo de arriba como de lo de abajo. Mientras encontrara sobre la tierra mozas, vino, naipes, pendencias y francachelas, no había que esperar reforma en su conducta. Para gallo sin traba, todo terreno es cancha.» (“Conversión de un libertino” - Tradiciones Peruanas. Tercera Serie)

para luego interrumpir el relato (enfriándolo) tocando temas de historia o de costumbres (el "contexto"), yéndose intencionalmente por las ramas con asuntos secundarios (pero interesantes), como en el siguiente párrafo, que interrumpe la historia de un grupo de personas que bailaba zamacueca en una taberna chalaca. El autor salta de la descripción a una anécdota que no tendrá relación directa con la historia principal:

«La zamacueca o mozamala es un bailecito de mi tierra y que, nacido en Lima, no ha podido aclimatarse en otros pueblos. Para bailarlo bien es indispensable una limeña con mucha sal y mucho rejo. Según la pareja que lo baila, puede tocar en los extremos: fantásticamente espiritual o desvergonzadamente sensual: habla al alma o a los sentidos. Todo depende de la almea. Refieren que un arzobispo vio de una manera casual bailar la mozamala, y volviéndose al familiar que lo acompañaba, preguntó:

-¿Cómo se llama este bailecito?

-La zamacueca, ilustrísimo señor.

-Mal puesto nombre. Esto debe llamarse la resurrección de la carne. »

(De “Conversión de un libertino” - Tradiciones Peruanas - Tercera Serie)

Normalmente no se extiende demasiado en estas escapadas. Pero, cuando lo hace, se atreve a pedirle al lector que se espere otro ratito más:

«Pero a todo esto, ¿por qué se llama esa la casa de Pilatos? No digas, lector, que se me ha ido el santo al cielo. Ten paciencia, que allá vamos.» (Extracto de “La casa de Pilatos” - Tradiciones Peruanas - Primera Serie)Entrando en materia

Solo después de eso, el autor se mete de lleno, por fin, en la anécdota principal. Y lo hace sin ser neutral, tomando partido, metiendo su cuchara una y otra vez en el relato porque, en Palma, el narrador es siempre protagonista.

«Aunque sólo contaba treinta y cuatro años de edad y era de bello rostro, vigoroso de cuerpo, hábil músico e insinuante y simpático en la conversación, nunca había dado pábulo a la maledicencia ni escandalizado a los feligreses con un pecadillo venial. El estudio absorbía por completo el alma y los sentidos del cura de Yanaquihua, y así por esta circunstancia como por la benevolencia de su carácter era la idolatría de la parroquia.Los finales

Pero llegó un día fatal en que el diablo anda suelto y tentando al prójimo. Una linda muchacha de veinte pascuas muy floridas, con una boquita como un azucarillo, y unos ojos como el lucero del alba, y una sonrisita de Gloria in excelsis Deo, y una cintura cenceña, y un piececito como el de la emperatriz de la Gran China, y un todo más revolucionario que el Congreso, se atravesó en el camino del doctor Angulo, y desde ese instante anduvo con la cabeza a pájaros y hecho un memo.

Decididamente el cuerpo le pedía jarana..., y ¡vamos!, no todo ha de ser rigor. Alguna vez se le ha de dar gusto al pobrecito sin que raye en vicioso; que ni un dedo hace mano ni una golondrina verano.» (Extracto de "El Manchay Puito" - Tradiciones Peruanas - Cuarta Serie )

Y al final, como en los cuentos antiguos, suele valerse de alguna fórmula de cierre. Puede ser una "moraleja" (casi siempre maliciosa), un refrán, la letra de una canción satírica, un juego de palabras… o todo eso. Incluso reta al lector y recurre al final abierto como en la memorable conclusión de "Un litigio original"

Ahora estoy segurísimo de que en los labios de todos mis lectores retoza esta pregunta: ¡Y bien, señor tradicionalista! ¿Quién ganó el pleito? ¿El de Santiago o el de Sierrabella?.

—Averígüelo Vargas. (Y a propósito. Este Vargas debió haber sido un gran husmeador de vidas ajenas, pues siempre anda metido en chismes y averiguaciones).

Yo lo sé; pero es el caso que no quiero decirlo. Amigos tengo en ambos bandos, y no estoy de humor para indisponerme con nadie por satisfacer curiosidades impertinentes.

Conque lo dicho. Averígüelo Vargas.

Tres consejos para quien no lo ha leído

Entonces, ¿vale la pena leerlo? Sí. Pero me permito, con la humilde autoridad del fan-no-académico, dar tres recomedaciones para quienes no lo han hecho.

Primero: No temerle. Aunque Palma usa a veces palabras poco usuales, casi todas se entienden por el contexto o no son esenciales para comprender el relato (y siempre puedes usar tu RAE, por las dudas).

Dos: Más que leerlo, a Palma hay que "escucharlo". Su lenguaje es muy oral, incluso para estos tiempos. Cuando lo lees en voz alta sientes que estás en una reunión familiar y un tío tuyo —el de los chistes— se acerca a ti para contarte, chela en mano, una anécdota. Quizá se va un poco por las ramas... pero te mantiene pegado al cuento.

Tres: Hay que tener en cuenta la sensibilidad de su tiempo: Palma escribe a fines del siglo 19 y recoge las taras de su época. Hay algo de machismo pero, también, ligeras críticas a los prejuicios de género:

«Siglos y siglos hace que a la pobre Eva le estamos echando en cara la curiosidad de haberle pegado un mordisco a la consabida manzana, como si no hubiera estado en manos de Adán devolver el recurso por improcedente [...] Aceptemos también los hombres nuestra parte de responsabilidad en una tentación que tan buenos ratos proporciona, y no hagamos cargar con todo el mochuelo al bello sexo.» (Extracto de “Don Dimas de la Tijereta” (Tradiciones Peruanas, primera serie) )

También cae en el paternalismo con los pueblos originarios; no se burla de ellos, pero los considera atrasados. Y también ignora por completo la historia pre inca (porque, en su tiempo, la arqueología andina estaba en pañales). En la literatura —como en todas las artes— el contexto importa.

En fin. Si no lo han leído, es bueno arrancar con la primera serie de sus tradiciones (son solo 10). Ahí está la historia del abogado (escribano) que le gana un juicio al diablo. O la de la mujer "más mala de la tierra". O la historia del juerguero rico y el santo "super héroe". Y no hay excusa: su obra ya está libre de derechos de autor y está en la web. Pueden leerlas aquí: http://cervantesvirtual.com/obra-visor/tradiciones-peruanas-primera-serie--0/html/ff170c4a-82b1-11df-acc7-002185ce6064_2.html

Pablo Ignacio Chacón

Nota previa Cuando era niño, José María Arguedas oyó muchas historias. No tantas de su padre (un abogado itinerante que siempre estaba d...

Arguedas y qué hay detrás de Rasu Ñiti

Nota previa

Narra las últimas horas de un viejo dansak (o danzaq, un danzante de tijeras de la sierra sur) que durante años había sido invitado a las fiestas patronales de los pueblos para mostrar su arte, misterioso y reverenciado. El narrador en tercera persona (que no participa en la acciones que se cuentan pero que usa una voz que comparte y conjuga bien las sensibilidades andina y mestiza) intercala en el relato, como acotaciones, su propia experiencia con los dansak, pero con la suficiente prudencia como para que no parezca "una explicación", sino los comentarios naturales que haría cualquier narrador oral que refiera la anécdota. Así, el lector llega, si no a entender, por lo menos a sentir qué clase de fuerzas invocaban los danzantes de tijeras y qué impacto tenía su arte en los espectadores.

Yo vi al gran padre Untu, trajeado de negro y rojo, cubierto de espejos, danzar sobre una soga movediza en el cielo, tocando sus tijeras. El canto del acero se oía más fuerte que la voz del violín y del arpa que tocaban a mi lado.

Y agrega:

El genio de un dansak depende de quién vive en él: ¿el espíritu (wamani) de una montaña; de un precipicio cuyo silencio es transparente; de una cueva de la que salen toros de oro y condenados en andas de fuego? ¿O la cascada de un río que se precipita de todo lo alto de una cordillera; o quizás sólo un pájaro, o un insecto volador que conoce el sentido de los abismos?.

Gracias a esa "puesta en contexto", el lector acepta que el protagonista, moribundo, quiera bailar antes de dejar la tierra para invocar al wamani del que proviene su don. Su familia asiste a la imprevista ceremonia (en la única habitación de la vivienda en la que habitan) con emoción pero si asombro, generando diálogos —como el que sigue— en el que Arguedas revela, con sutileza, no solo sus creencias sino las injusticias (y la rabia) que padecen:

—¿Estás viendo al Wamani sobre mi cabeza? —preguntó el bailarín a su mujer. Ella levantó la cabeza.

—Está —dijo—. Está tranquilo.

—¿De qué color es? —Gris. La mancha blanca de su espalda está ardiendo. [...]

—¿Ves al Wamani en la cabeza de tu padre? —preguntó la mujer a la mayor de sus hijas.

Las tres lo contemplaron, quietas.

—No —dijo la mayor. —No tienes fuerza aún para verlo. Está tranquilo, oyendo todos los cielos; sentado sobre la cabeza de tu padre. La muerte le hace oir todo. Lo que tú has padecido; lo que has bailado; lo que más vas a sufrir.

—¿Oye el galope del caballo del patrón?

—Sí oye —contestó el bailarín, a pesar de que la muchacha había pronunciado las palabras en voz bajísima—. ¡Sí oye! También lo que las patas de ese caballo han matado. La porquería que ha salpicado sobre ti. Oye también el crecimiento de nuestro dios que va a tragar los ojos de ese caballo. Del patrón no. ¡Sin el caballo él es sólo excremento de borrego!

Empezó a tocar las tijeras. Bajo la sombra de la habitación la voz del acero era profunda.

—El Wamani me avisa. ¡Ya vienen! —dijo.

—¿Oyes, hija? Las tijeras no son manejadas por los dedos de tu padre. El Wamani las hace chocar. Tu padre sólo está obedeciendo.

Antes de dar paso al relato, incluimos un brevísimo glosario:

dansak: bailarín de tijeras

wamani: un espíritu de las montañas

chirrinka: un tipo de mosca azul

Rasu ñiti : "el que aplasta la nieve"

Atok’ sayku : "El que cansa al zorro"

La agonía de Rasu Ñiti

José María Arguedas

Estaba tendido en el suelo, sobre una cama de pellejos. Un cuero de vaca colgaba de uno de los maderos del techo. Por la única ventana que tenía la habitación, cerca del mojinete, entraba la luz grande del sol; daba contra el cuero y su sombra caía a un lado de la cama del bailarín. La otra sombra, la del resto de la habitación, era uniforme. No podía afirmarse que fuera oscuridad; era posible distinguir las ollas, los sacos de papas, los copos de lana; los cuyes, cuando salían algo espantados de sus huecos y exploraban en el silencio. La habitación era ancha para ser vivienda de un indio.

Tenía una troje. Un altillo que ocupaba no todo el espacio de la pieza, sino un ángulo. Una escalera de palo de lambras servía para subir a la troje. La luz del sol alumbraba fuerte. Podía verse cómo varias hormigas negras subían sobre la corteza del lambras que aún exhalaba perfume.

—El corazón está listo. El mundo avisa. Estoy oyendo la cascada de Saño. ¡Estoy listo! Dijo el dansak’ “Rasu-Ñiti” .

Se levantó y pudo llegar hasta la petaca de cuero en que guardaba su traje de dansak’ y sus tijeras de acero. Se puso el guante en la mano derecha y empezó a tocar las tijeras.

Los pájaros que se espulgaban tranquilos sobre el árbol de molle, en el pequeño corral de la casa, se sobresaltaron.

La mujer del bailarín y sus dos hijas que desgranaban maíz en el corredor, dudaron.

— Madre ¿has oído? ¿Es mi padre, o sale ese canto de dentro de la montaña? —preguntó la mayor.

—¡Es tu padre! —dijo la mujer.

Porque las tijeras sonaron más vivamente, en golpes menudos.

Corrieron las tres mujeres a la puerta de la habitación.

“Rasu-Ñiti” se estaba vistiendo. Sí. Se estaba poniendo la chaqueta ornada de espejos.

— ¡Esposo! ¿Te despides? — preguntó la mujer, respetuosamente, desde el umbral. Las dos hijas lo contemplaron temblorosas.

—El corazón avisa, mujer. Llamen al “Lurucha” y a don Pascual. ¡Qué vayan ellas!

Corrieron las dos muchachas.

La mujer se acercó al marido.

—Bueno. ¡Wamani está hablando! —dijo él— Tú no puedes oír. Me habla directo al pecho. Agárrame el cuerpo. Voy a ponerme el pantalón. ¿Adónde está el sol? Ya habrá pasado mucho el centro del cielo.

—Ha pasado. Está entrando aquí. ¡Ahí está!

Sobre el fuego del sol, en el piso de la habitación, caminaban unas moscas negras.

—Tardará aún la chiririnka que viene un poco antes de la muerte. Cuando llegue aquí no vamos a oírla aunque zumbe con toda su fuerza, porque voy a estar bailando.

Se puso el pantalón de terciopelo, apoyándose en la escalera y en los hombros de su mujer. Se calzó las zapatillas. Se puso el tapabala y la montera. El tapabala estaba adornado con hilos de oro. Sobre las inmensas faldas de la montera, entre cintas labradas, brillaban espejos en forma de estrella. Hacia atrás, sobre la espalda del bailarín, caía desde el sombrero una rama de cintas de varios colores.

La mujer se inclinó ante el dansak’. Le abrazó los pies. ¡Estaba ya vestido con todas sus insignias! Un pañuelo blanco le cubría parte de la frente. La seda azul de su chaqueta, los espejos, la tela roja del pantalón, ardían bajo el angosto rayo de sol que fulguraba en la sombra del tugurio que era la casa del indio Pedro Huancayre, el gran dansak’ “Rasu-Ñiti”, cuya presencia se esperaba, casi se temía, y era luz de las fiestas de centenares de pueblos.

—¿Estás viendo al Wamani sobre mi cabeza? —preguntó el bailarín a su mujer.

Ella levantó la cabeza.

—Está —dijo—. Está tranquilo.

—¿De qué color es?

—Gris. La mancha blanca de su espalda está ardiendo.

—Así es. Voy a despedirme. ¡Anda tú a bajar los tipis de maíz del corredor! ¡Anda!

La mujer obedeció. En el corredor de los maderos del techo, colgaban racimos de maíz de colores. Ni la nieve, ni la tierra blanca de los caminos, ni la arena del río, ni el vuelo feliz de las parvadas de palomas en las cosechas, ni el corazón de un becerro que juega, tenían la apariencia, la lozanía, la gloria de esos racimos. La mujer los fue bajando, rápida pero ceremonialmente.

Se oía ya, no tan lejos, el tumulto de la gente que venía a la casa del bailarín.

Llegaron las dos muchachas. Una de ellas había tropezado en el campo y le salía sangre de un dedo del pie. Despejaron el corredor. Fueron a ver después al padre.

Ya tenía el pañuelo rojo en la mano izquierda. Su rostro enmarcado por el pañuelo blanco, casi salido del cuerpo, resaltaba, porque todo el traje de color y luces y la gran montera lo rodeaban, se diluían para alumbrarlo; su rostro cetrino, no pálido, cetrino duro, casi no tenía expresión. Sólo sus ojos aparecían hundidos como en un mundo, entre los colores del traje y la rigidez de los músculos.

—¿Ves al Wamani en la cabeza de tu padre? —preguntó la mujer a la mayor de sus hijas.

Las tres lo contemplaron, quietas.

—No —dijo la mayor.

—No tienes fuerza aún para verlo. Está tranquilo, oyendo todos los cielos; sentado sobre la cabeza de tu padre. La muerte le hace oir todo. Lo que tú has padecido; lo que has bailado; lo que más vas a sufrir.

—¿Oye el galope del caballo del patrón?

—Sí oye —contestó el bailarín, a pesar de que la muchacha había pronunciado las palabras en voz bajísima—. ¡Sí oye! También lo que las patas de ese caballo han matado. La porquería que ha salpicado sobre ti. Oye también el crecimiento de nuestro dios que va a tragar los ojos de ese caballo. Del patrón no. ¡Sin el caballo él es sólo excremento de borrego!

Empezó a tocar las tijeras de acero. Bajo la sombra de la habitación la fina voz del acero era profunda.

—El Wamani me avisa. ¡Ya vienen! —dijo.

—¿Oyes, hija? Las tijeras no son manejadas por los dedos de tu padre. El Wamani las hace chocar. Tu padre sólo está obedeciendo.

Son hojas de acero sueltas. Las engarza el dansak’ por los ojos, en sus dedos y las hace chocar. Cada bailarín puede producir en sus manos con ese instrumento una música leve, como de agua pequeña, hasta fuego: depende del ritmo, de la orquesta y del “espíritu” que protege al dansak’.

Bailan solos o en competencia. Las proezas que realizan y el hervor de su sangre durante las figuras de la danza dependen de quién está asentado en su cabeza y su corazón, mientras él baila o levanta y lanza barretas con los dientes, se atraviesa las carnes con leznas o camina en el aire por una cuerda tendida desde la cima de un árbol a la torre del pueblo.

Yo vi al gran padre “Untu”, trajeado de negro y rojo, cubierto de espejos, danzar sobre una soga movediza en el cielo, tocando sus tijeras. El canto del acero se oía más fuerte que la voz del violín y del arpa que tocaban a mi lado, junto a mí. Fue en la madrugada. El padre “Untu” aparecía negro bajo la luz incierta y tierna; su figura se mecía contra la sombra de la gran montaña. La voz de sus tijeras nos rendía, iba del cielo al mundo, a los ojos y al latido de los millares de indios y mestizos que lo veíamos avanzar desde el inmenso eucalipto de la torre. Su viaje duró acaso un siglo. Llegó a la ventana de la torre cuando el sol encendía la cal y el sillar blanco con que estaban hechos los arcos. Danzó un instante junto a las campanas. Bajó luego. Desde dentro de la torre se oía el canto de sus tijeras; el bailarín iría buscando a tientas las gradas en el lóbrego túnel. Ya no volverá a cantar el mundo en esa forma, todo constreñido, fulgurando en dos hojas de acero. Las palomas y otros pájaros que dormían en el gran eucalipto, recuerdo que cantaron mientras el padre “Untu” se balanceaba en el aire. Cantaron pequeñitos, jubilosamente, pero junto a la voz del acero y a la figura del dansak’ sus gorjeos eran como una filigrana apenas perceptible, como cuando el hombre reina y el bello universo solamente, parece, lo orna, le da el jugo vivo a su señor.

El genio de un dansak’ depende de quién vive en él: ¿el “espíritu” de una montaña (Wamani); de un precipicio cuyo silencio es transparente; de una cueva de la que salen toros de oro y “condenados” en andas de fuego? O la cascada de un río que se precipita de todo lo alto de una cordillera; o quizás sólo un pájaro, o un insecto volador que conoce el sentido de abismos, árboles, hormigas y el secreto de lo nocturno; alguno de esos pájaros “malditos” o “extraños”, el hakakllo, el chusek, o el San Jorge, negro insecto de alas rojas que devora tarántulas.

“Rasu-Ñiti” era hijo de un Wamani grande, de una montaña con nieve eterna. Él, a esa hora, le había enviado ya su “espíritu”: un cóndor gris cuya espalda blanca estaba vibrando.

Llegó “Lurucha”, el arpista del dansak’, tocando; le seguía don Pascual, el violinista. Pero el “Lurucha” comandaba siempre el dúo. Con su uña de acero hacía estallar las cuerdas de alambre y las de tripa, o las hacía gemir sangre en los pasos tristes que tienen también las danzas.

Tras de los músicos marchaba un joven: “Atok’ sayku”, el discípulo de “Rasu-Ñiti”. También se había vestido. Pero no tocaba las tijeras; caminaba con la cabeza gacha. ¿Un dansak’ que llora? Sí, pero lloraba para adentro. Todos lo notaban.

“Rasu-Ñiti” vivía en un caserío de no más de veinte familias. Los pueblos grandes estaban a pocas leguas. Tras de los músicos venía un pequeño grupo de gente.

—¿Ves “Lurucha” al Wamani?— preguntó el dansak’ desde la habitación.

—Sí, lo veo. Es cierto. Es tu hora.

—¡“Atok’ sayku”! ¿Lo ves?

El muchacho se paró en el umbral y contempló la cabeza del dansak’.

—Aletea no más. No lo veo bien, padre.

—¿Aletea?

—Sí, maestro.

—Está bien. “Atok’ sayku” joven.

— Ya siento el cuchillo en el corazón. ¡Toca! —le dijo al arpista.

“Lurucha” tocó el jaykuy (entrada) y cambió enseguida al sisi nina (fuego hormiga), otro paso de la danza.

“Rasu-Ñiti” bailó, tambaleándose un poco. El pequeño público entró en la habitación. Los músicos y el discípulo se cuadraron contra el rayo de sol. “Rasu-Ñiti” ocupó el suelo donde la franja de sol era más baja. Le quemaban las piernas. Bailó sin hervor, casi tranquilo, el jaykuy; en el “sisi nina” sus pies se avivaron.

—¡El Wamani está aleteando grande; está aleteando! —dijo “Atok’ sayku”, mirando la cabeza del bailarín.

Danzaba ya con brío. La sombra del cuarto empezó a hen-chirse como de una cargazón de viento; el dansak’ renacía. Pero su cara, enmarcada por el pañuelo blanco, estaba más rígida, dura; sin embargo, con la mano izquierda agitaba el pañuelo rojo, como si fuera un trozo de carne que luchara. Su montera se mecía con todos sus espejos; en nada se percibía mejor el ritmo de la danza. “Lurucha” había pegado el rostro al arco del arpa. ¿De dónde bajaba o brotaba esa música? No era sólo de las cuerdas y de la madera.

—¡Ya! ¡Estoy llegando! ¡Estoy por llegar! —dijo con voz fuerte el bailarín, pero la última sílaba salió como traposa, como de la boca de un loro.

Se le paralizó una pierna

—¡Está el Wamani! ¡Tranquilo! —exclamó la mujer del dansak’ porque sintió que su hija menor temblaba.

El arpista cambió la danza al tono de Waqtay (la lucha). “Rasu-Ñiti” hizo sonar más alto las tijeras. Las elevó en dirección del rayo de sol que se iba alzando. Quedó clavado en el sitio; pero con el rostro aún más rígido y los ojos más hundidos, pudo dar una vuelta sobre su pierna viva. Entonces sus ojos dejaron de ser indiferentes; porque antes miraba como en abstracto, sin precisar a nadie. Ahora se fijaron en su hija mayor, casi con júbilo.

—El dios está creciendo. ¡Matará al caballo! —dijo.

Le faltaba ya saliva. Su lengua se movía como revolcándose en polvo.

—¡“Lurucha”! ¡Patrón! ¡Hijo! El Wamani me dice que eres de maíz blanco. De mi pecho sale tu tonada. De mi cabeza.

Y cayó al suelo. Sentado. No dejó de tocar las tijeras. La otra pierna se le había paralizado.

Con la mano izquierda sacudía el pañuelo rojo, como un pendón de chichería en los meses de viento.

“Lurucha”, que no parecía mirar al bailarín, empezó el yawar mayu (río de sangre), paso final que en todas las danzas de indios existe.

El pequeño público permaneció quieto. No se oían ruidos en el corral ni en los campos más lejanos. ¿Las gallinas y los cuyes sabían lo que pasaba, lo que significaba esa despedida?

La hija mayor del bailarín salió al corredor, despacio. Trajo en sus brazos uno de los grandes racimos de mazorcas de maíz de colores. Lo depositó en el suelo. Un cuy se atrevió también a salir de su hueco. Era macho, de pelo encrespado; con sus ojos rojísimos revisó un instante a los hombres y saltó a otro hueco. Silbó antes de entrar.

“Rasu-Ñiti” vio a la pequeña bestia. ¿Por qué tomó más impulso para seguir el ritmo lento, como el arrastrarse de un gran río turbio, del yawar mayu éste que tocaban “Lurucha” y don Pascual? “Lurucha” aquietó el endiablado ritmo de este paso de la danza. Era el yawar mayu, pero lento, hondísimo; sí, con la figura de esos ríos inmensos, cargados con las primeras lluvias; ríos, de las proximidades de la selva que marchan también lentos, bajo el sol pesado en que resaltan todos los polvos y lodos, los animales muertos y árboles que arrastran, indeteniblemente. Y estos ríos van entre montañas bajas, oscuras de árboles. No como los ríos de la sierra que se lanzan a saltos, entre la gran luz; ningún bosque los mancha y las rocas de los abismos les dan silencio.

“Rasu-Ñiti” seguía con la cabeza y las tijeras este ritmo denso. Pero el brazo con que batía el pañuelo empezó a doblarse; murió. Cayó sin control, hasta tocar la tierra.

Entonces “Rasu-Ñiti” se echó de espaldas.

—¡El Wamani aletea sobre su frente! —dijo “Atok’ sayku”.

—Ya nadie más que él lo mira —dijo entre sí la esposa—. Yo ya no lo veo.

“Lurucha” avivó el ritmo del yawar mayu. Parecía que tocaban campanas graves. El arpista no se esmeraba en recorrer con su uña de metal las cuerdas de alambre; tocaba las más extensas y gruesas. Las cuerdas de tripa. Pudo oírse entonces el canto del violín más claramente.

A la hija menor le atacó el ansia de cantar algo. Estaba agitada, pero como los demás, en actitud solemne. Quiso cantar porque vio que los dedos de su padre que aún tocaban las tijeras iban agotándose, que iban también a helarse. Y el rayo de sol se había retirado casi hasta el techo. El padre tocaba las tijeras revolcándolas un poco en la sombra fuerte que había en el suelo.

“Atok’ sayku” se separó un pequeñísimo espacio, de los músicos. La esposa del bailarín se adelantó un medio paso de la fila que formaba con sus hijas. Los otros indios estaban mudos; permanecieron más rígidos. ¿Qué iba a suceder luego? No les habían ordenado que salieran afuera.

—¡El Wamani está ya sobre el corazón! —exclamó “Atok’ sayku”, mirando.

“Rasu-Ñiti” dejó caer las tijeras. Pero siguió moviendo la cabeza y los ojos.

El arpista cambió de ritmo, tocó el illapa vivon (el borde del rayo). Todo en las cuerdas de alambre, a ritmo de cascada. El violín no lo pudo seguir. Don Pascual adoptó la misma actitud rígida del pequeño público, con el arco y el violín colgándole de las manos.

“Rasu-Ñiti” movió los ojos; la córnea, la parte blanca, parecía ser la más viva, la más lúcida. No causaba espanto. La hija menor seguía atacada por el ansia de cantar, como solía hacerlo junto al río grande, entre el olor de flores de retama que crecen a ambas orillas. Pero ahora el ansia que sentía por cantar, aunque igual en violencia, era de otro sentido. ¡Pero igual en violencia!

Duró largo, mucho tiempo, el “illapa vivon”. “Lurucha” cambiaba la melodía a cada instante, pero no el ritmo. Y ahora sí miraba al maestro. La danzante llama que brotaba de las cuerdas de alambre de su arpa, seguía como sombra el movimiento cada vez más extraviado de los ojos del dansak’; pero lo seguía. Es que “Lurucha” estaba hecho de maíz blanco, según el mensaje del Wamani. El ojo del bailarín moribundo, el arpa y las manos del músico funcionaban juntos; esa música hizo detenerse a las hormigas negras que ahora marchaban de perfil al sol, en la ventana. El mundo a veces guarda un silencio cuyo sentido sólo alguien percibe. Esta vez era por el arpa del maestro que había acompañado al gran dansak’ toda la vida, en cien pueblos, bajo miles de piedras y de toldos.

“Rasu-Ñiti” cerró los ojos. Grande se veía su cuerpo. La montera le alumbraba con sus espejos.

“Atok’ sayku” salió junto al cadáver. Se elevó ahí mismo, danzando; tocó las tijeras que brillaban. Sus pies volaban. Todos estaban mirando. “Lurucha” tocó el lucero kanchi (alumbrar de la estrella), del wallpa wak’ay (canto del gallo) con que empezaban las competencias de los dansak’, a la media noche.

—¡El Wamani aquí! ¡En mi cabeza! ¡En mi pecho, aleteando! —dijo el nuevo dansak’.

Nadie se movió.

Era él, el padre “Rasu-Ñiti”, renacido, con tendones de bestia tierna y el fuego del Wamani, su corriente de siglos aleteando.

“Lurucha” inventó los ritmos más intrincados, los más solemnes y vivos. “Atok’ sayku” los seguía, se elevaban sus piernas, sus brazos, su pañuelo, sus espejos, su montera, todo en su sitio. Y nadie volaba como ese joven dansak’; dansak’ nacido.

—¡Está bien! —dijo “Lurucha”—. ¡Está bien! Wamani contento. Ahistá en tu cabeza, el blanco de su espalda como el sol del medio día en el nevado, brillando.

—¡No lo veo! —dijo la esposa del bailarín.

—Enterraremos mañana al oscurecer al padre “Rasu-Ñiti”.

—No muerto. ¡Ajajayllas! —exclamó la hija menor—. No muerto. ¡Él mismo! ¡Bailando!

“Lurucha” miró profundamente a la muchacha. Se le acercó, casi tambaleándose, como si hubiera tomado una gran cantidad de cañazo.

—¡Cóndor necesita paloma! ¡Paloma, pues, necesita cóndor! ¡Dansak’ no muere! — le dijo.

—Por dansak’ el ojo de nadie llora. Wamani es Wamani.

FIN

Introducción de Pablo Ignacio Chacón

Ya era una leyenda viva de la poesía peruana. Pero llevaba años sin publicar. A sus 53, se le veía a veces deambulando por el centro de la...

Martín Adán y su Escrito a ciegas

Ya era una leyenda viva de la poesía peruana. Pero llevaba años sin publicar. A sus 53, se le veía a veces deambulando por el centro de la ciudad. O garabateando servilletas en los bares que frecuentaba. O refugiándose por temporadas (como paciente externo) en el manicomio más grande de Lima. Su amigo y editor, Juan Mejía Baca, le preguntaba con frecuencia si escribía, si quería publicar de nuevo. Pero no había mucha suerte. Martín Adán, parecía más volcado hacía sí mismo que nunca, como encaminado hacia el silencio. Hasta que un día, recibió una carta de Buenos Aires. Se la enviaba Celia Paschero, una escritora que lo había visitado en Lima y que trabajaba en un texto sobre la poesía peruana que, por supuesto, incluía a Adán y a su obra. La carta solicitaba, ingenua y sin pudor, datos de su biografía para su artículo.

Poco después, Paschero recibió una respuesta sorprendente, un texto largo que empezaba así:

¿Quieres tú saber de mi vida?

Yo solo sé de mi paso,

De mi peso,

De mi tristeza y de mi zapato.

¿Por qué preguntas quién soy,

Adónde voy?...

Porque sabes harto

Lo del poeta, el duro

Y sensible volumen de ser mi humano

Que es un cuerpo y vocación,

Sin embargo.

Martín Adán regresaba de ese modo a la poesía, tras una sequía creativa de 10 años. El tono era muy distinto a sus versos anteriores, más formales y preciosistas. En ese inicio, el poeta intenta, de algun modo, responder la pregunta que le han hecho, aunque parece declararse incompetente para describirse a sí mismo: "Solo se de mi paso", aludiría al tiempo. "De mi peso", a su cuerpo. "De mi tristeza" a un estado de ánimo. "De mi zapato" a la cotidaneidad en la que vive: el mundo, la sociedad, que también forma parte de lo que es su vida.

cuando lo sepas todo...

Cundo sepas no preguntar...

Sino roerte la uña de mortal,

Entonces te diré mi vida,

Que no es más que una palabra más...

La toda tuya vida es como cada ola:

Saber matar,

saber morir,

Y no saber retener su caudal,

Y no saber discurrir y volver a su principio,

Y no saber contenerse en su afán.

Si quieres saber de mi vida,

vete a mirar al Mar.

El poema se explaya en la soledad del creador y propone a la escritura como una forma de salvación. Mejía Baca accedió conoció la carta, leyó el texto y le rogó a Adán darlo a imprenta. Titulado "Escrito a ciegas, fue publicado ese mismo año con un tiraje de 500 ejemplares. Está considerado uno de los trabajos capitales de su autor.

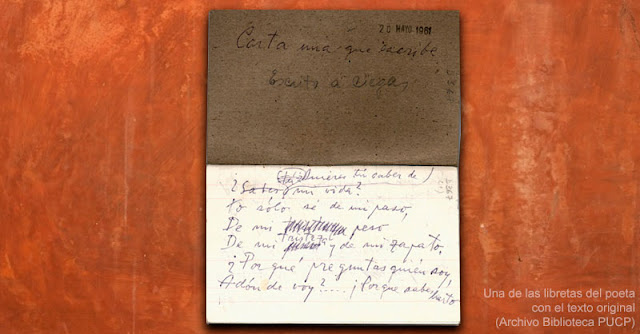

Voy a dejar aquí abajo un enlace a una versión del texto en el repositorio de la Universidad Católica. Ahí también hay fotos del cuaderno de notas del poeta. Pero el texto puede encontrarse, también, en diferentes ediciones y antologías de la obra de Martín Adán.

Copiamos el texto a continuación, a partir de la versión recogida en las libretas de las libretas D367 y D368 y publicadas por la Biblioteca Central de la PUCP.

Escrito a ciegas (Carta a Celia Paschero) - Martín Adán

¿Quieres tú saber

de mi vida?

Yo sólo sé de mi paso,

De mi peso,

De mi tristeza y de mi zapato.

¿Por qué preguntas quién soy,

Adónde voy?... Porque sabes harto

Lo del Poeta, el duro

Y sensible volumen de ser mi humano,

Que es un cuerpo y vocación,

Sin embargo.

Si nací, lo recuerda el Año

Aquel de quien no me acuerdo,

Porque vivo, porque me mato.

Mi Ángel no el de la Guarda.

Mi Ángel es del Hartazgo y Retazo,

Que me lleva sin término,

Tropezando, siempre tropezando,

En esta sombra deslumbrante

Que es la Vida, y su engaño y su encanto.

Cuando lo sepas todo...

Cuando sepas no preguntar...

Cuando no sepas no saber nada

Sino roerte la uña de mortal,

Entonces te diré mi vida,

Que no es más que una palabra de más...

La toda tuya vida es como cada ola:

Saber matar,

Saber morir,

Y no saber retener su caudal,

Y no saber discurrir y volver a su principio,

Y no saber contenerse en su afán...

Si quieres saber de mi vida,

Vete a mirar al Mar.

¿Por qué me la pides, Literata?

¿Ignoras acaso que en el Mundo,

Todo de nadas acumuladas,

De desengrandar infinitudes,

No sino un trasgo

Eterno, sombra apenas de apetito de algo?

La cosa real, si la pretendes

No es aprehenderla sino imaginarla.

Lo real no se le coge: se le sigue,

Y para eso son el sueño y la palabra.

¡Cuídate de su atajo!

¡Cuídate de su distancia!

¡Cuídate de su despeñadero!

¡Cuídate de su cabaña!

¿Quién soy? Soy mi qué,

Inefable e innumerable

Figura y alma de la ira.

No, eso fue al fin... y era al principio,

Antes de donde el principio principia.

Soy un cuerpo de espíritu de furia

Asentada y de aceda ironía.

No, no soy el que busca

El poema, ni siquiera la vida...

Soy un animal acosado por su ser

Que es una verdad y una mentira.

¡Es tan simple mi ser, y tal ahogo,

Con punzada en nervio y carne!...

Yo buscaba otro ser,

Y ése ha sido mi buscarme.

Yo no quería ni quiero ya ser yo,

Sino otro que se salvara o que se salve,

No el del Instinto, que se pierde,

Ni el del Entendimiento, que se retrae.

Mi día es otro día,

Algún no sé dónde estarme,

A dónde no sé ir en mi selva

Entre mis reptiles y mis árboles,

Libros y cementos

Y estrellas de neón,

Y mujeres que se me juntan como la pared y como nadie... o como

madre,

Y el recién nacido que sobre mí llora,

Y por la calle

Todas las ruedas

Reales y originales.

Así es mi día cabal,

Hasta la última tarde.

Y escribí libros para persuadirme

A que yo era alguien,

Uno según mi gana

O según mi nadie.

El Otro, el Prójimo, es un fantasma.

¿Existe el aire,

Donde te asfixias y recreas

Respirando, tu cuerpo inane?

¡No, nada es sino la sorpresa

Eterna de tu mismo reencontrarte

Siempre tú los mismos entre los mismos muros

De las distancias y las calles!

¡Y de los cielos estos techos

Que nunca me ultiman porque nunca caen!

Y no alcancé el furor de lo divino,

Ni a la simpatía de lo humano

Lo soy y no lo siento ni así me siento.

Soy en el Día el Solitario

Y el absoluto en la Zoología si pienso,

O como carnívoro feroz si agarro.

¿Soy la Creatura o el Creador?

¿Soy la Materia o el Milagro?

¡Qué mía y qué ajena tu pregunta!...

¿Quién soy? ¿Lo sé yo acaso?

¡Pero no, el Otro no es!

¡Sólo yo en mi terror o en mi orgasmo!

¡Y con todos mis sueños resoñados,

Y con toda la moneda recogida,

Y con todo mi cuerpo, resurrecto

Tras cada coito, ciego, vano, sin pupila!...

¡Cuando no seas nada más que ser,

Si llegas a la edad de la agonía!...

¡Cuando sepas, verdaderamente,

Que es inayable ayuntamiento de muerte y vida!...

¡Entonces te diré quién soy,

Seguro sí, que ya sin voz, Amiga!

Que se curan con hierbas eficaces

Los puros animales que te hablaban

Allá, entre piedras inmateriales.

El mundo real y la ciencia humana

Donde, con una pelota

Los muchachos aparentes hediondos gozaban.

Sí, la vida es un delirio así, y sin embargo,

En esa vida no estuvo mi nada,

Ninguna, pero real, y alta pero celeste o volcánica.

¡Qué tarde llega el Tiempo

A su punto de olvido o de sensibilidad!

Viene arrastrando, como el aluvión,

De cúmulo, de suelo, de humanidad.

¡Cuán a destiempo llega uno a sí mismo!

¡Cuán inesperado y desesperado cualquier ya,

Todo yo que cae con el Tiempo

Desde nunca siempre y para siempre jamás!

¡Qué madrugada eterna no dormida

Lo del resolverme en el hacer y en el pensar!

La Soledad es una roca dura

Contra la que arroja el Aire.

Está en cada pared de la Ciudad,

Cómplice, disimulándose.

Me arrojo o me arrojo, sin cesar

-Yo soy mi impedimento y mi crearme.-

La Poesía es, amiga,

Inagotable, incorregible, ínsita.

Es el río infinito

Todo de sangre,

Todo de meandro, todo de ruina y arrastre de vivido...

¿Qué es la Palabra

Sino vario y vano grito?

¿Qué es la imagen de la Poética

Sino un veloz leño bajo un gato írrito?

Todo es aluvión. Si no lo fuera,

Nada sería lo real, lo mismo.

El Amor no sabía

Sino tragarse su substancia

Y así la Creación se renovaba.

Todo me era de ayer, pero yo vivo,

Y a veces creo, y la Vez me amamanta.

No soy ninguno que sabe.

Soy el uno que ya no cree

Ni en el hombre,

Ni en la mujer,

Ni en la casa de un solo piso,

Ni en el panque con miel.

No soy más que una palabra

Volada de la sien

Y que procura compadecerse

Y anidar en algún alto tal vez

De la primavera lóbrega

Del Ser

No me preguntes más,

Que ya no sé...

Supe que no era lo que no era, no sé cómo,

y todo era

Hasta la cosa de mi nada.

Y fui uno no sé cuándo,

Persiguiendo, por entre numen y maraña

Dentro de ella, yo, nacido y flaco, ya con todas armas,

Yo por todo paso que me hacía,

A ello persiguiendo... a la palabra

A cualquiera,

A la de a la madriguera o a la que salta.

Si mi vida no es esto

¿Qué será la vida?... ¿Adivinanza?...

Que me dé tiempo el Tiempo, a más del

suyo,

Y yo me reharé mi eternidad;

La que me falta,

Porque la eché... me estuvo un momento demás.

Del furor y del desembarcar,

Y del cetáceo con mojadísimo uniforme

Que no nada y cae ya?

¿Sabes de la ciudad tanta,

Que me parece ciudad,

Sino un cadáver disgregado,

Innumerable e infinitesimal?

Tú no sabes nada;

Tú no sabes sino preguntar.

Tú no sabes sino sabiduría.

Pero sabiduría no es estar

Sin noción de nada, sino proseguir o seguir

A pie hacia el ya.

Una lectura de "Una sola forma de crecer en público" de Malena Newton.

Marguerite Yourcenar Cuando Genghi el Resplandeciente, el mayor seductor que jamás se vio en Asia, cumplió los cincuenta años, s...

El último amor del príncipe Genghi

Marguerite Yourcenar

Enrique Congrains Por alguna desconocida razón, Esteban había llegado al lugar exacto, precisamente al único lugar… Pero ¿no serí...

Síguenos